SaMS – Soils as Methane Sinks

Waldböden als wichtigste terrestrische Senke für atmosphärisches Methan im Klimawandel: eine bedrohte Klimaleistung von Waldböden?

FVA BW/Lang

FVA BW/Lang

HINTERGRUND

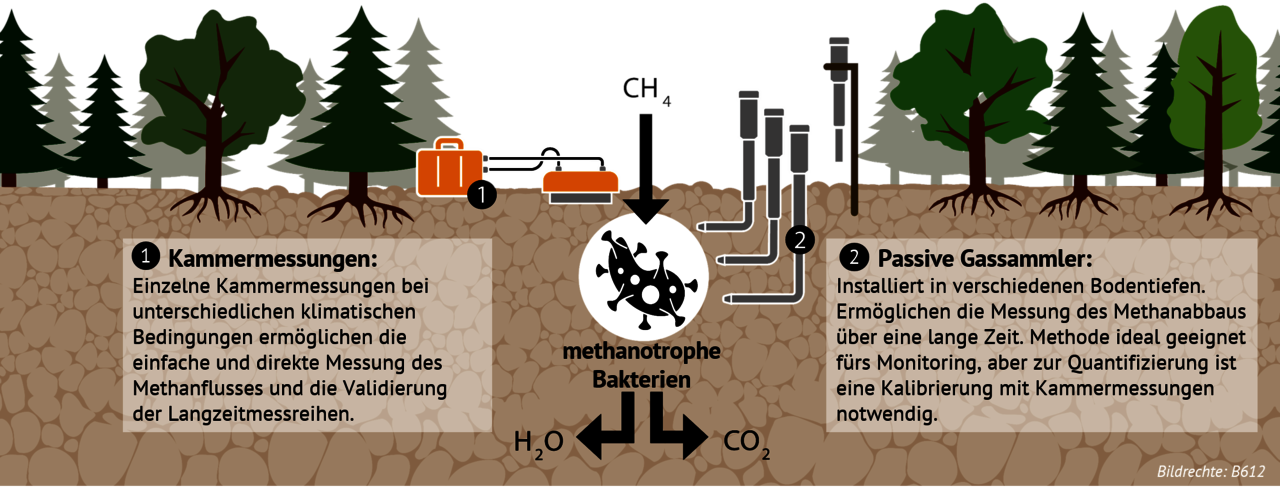

Methan (CH4) stellt aufgrund seines hohen ca. 28-mal höheren Treibhausgaspotentials das zweitwichtigste Treibhausgas des anthropogen verursachten Klimawandels dar. Während Moore und vernässte Standorte wichtige natürliche CH4-Quellen darstellen, handelt es sich bei unvernässten Waldböden um die global bedeutendste terrestrische Senke für atmosphärisches CH4. Ermöglicht wird diese wichtige Klimaschutzfunktion des Bodens über Mikroorganismen im Boden, die Methan aus der Atmosphäre aufnehmen, und bei guter Sauerstoffversorgung verstoffwechseln und zu CO2 und Wasser abbauen können. Diese Ernährungsform wird als methanotroph bezeichnet.

Danilova et al. 2016 & Kalyuzhanaya et al. 2018

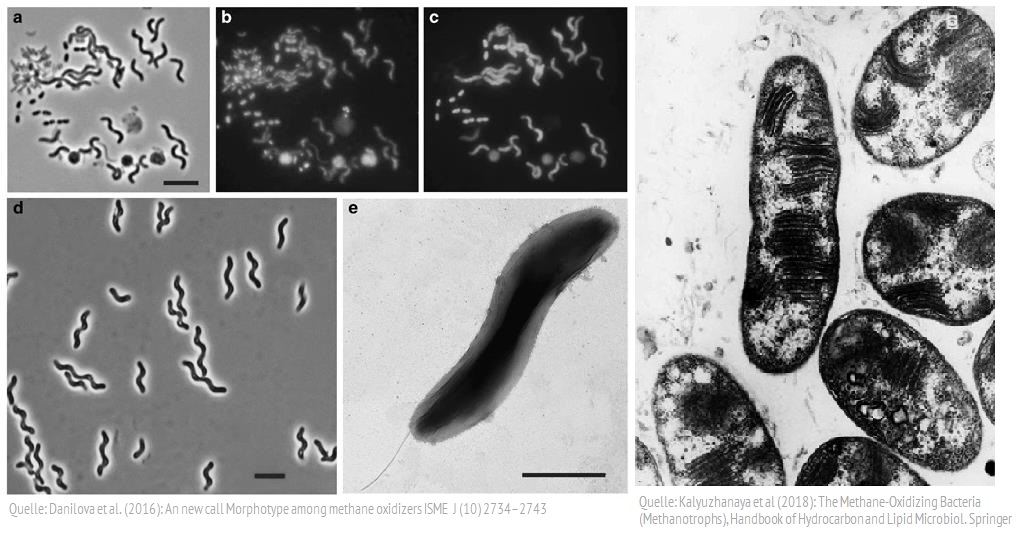

Danilova et al. 2016 & Kalyuzhanaya et al. 2018Beispiele für methanotrophe Bakterien. Die mikrobielle Lebensgemeinschaft der zum Methanabbau fähigen Mikroorganismen ist groß und global weit verbreitet. Quellen: Danilova et al. 2016 & Kalyuzhanaya et al. 2018.

Methanotrophe Bakterien kommen vor allem in gut durchlüfteten Oberböden vor und sind global sehr weit verbreitet. So findet Methanabbau sowohl in der Arktis, auf Deponien, in Wüsten oder auch im Regenwald statt – das meiste Methan wird jedoch in den Wäldern der gemäßigten Zone abgebaut, zu denen auch unsere Wälder in Baden-Württemberg zählen. Wie hoch diese Methankonsumption genau ausfällt unterliegt aber je nach Standort großen Schwankungen, da methanotrophe Bakterien äußerst sensibel auf eine Vielzahl an Einflussfaktoren reagieren, von denen viele noch unbekannt sind.

- Durch Methankonsumption in Böden werden ca. 5% des atmosphärischen Methans wieder abgebaut.

- Waldböden weisen deutlich höheren Methanabbau auf, als Acker- oder Grünland.

MOTIVATION

Wie steht es um die Methansenke Waldboden? Neue wissenschaftliche Erkenntnisse lassen eine langfristige Abnahme dieser Klimaleistung vermuten, was auch einer Abnahme des Kohlenstoffspeichers im Wald entsprechen würde und damit ein dramatischer Verlust einer klimarelevanten Bodenfunktion. Weltweit existieren jedoch fast keine langfristigen Beobachtungen, welche eine eindeutige Einschätzung dieser Hypothesen ermöglichen.

- Wie viele andere mikrobielle Prozesse wird auch die Methankonsumption kurzfristig von der Bodenfeuchte und der Bodentemperatur gesteuert – entscheidend ist eine gute Gasdurchlässigkeit der Böden.

- Langfristige Einflussfaktoren, Klimawandeleffekte und Trends sind bisher weitestgehend unbekannt, da einheitliche und lange zurückreichende Messreihen kaum vorhanden sind.

- Die Methankonsumption weist standörtlich sehr große Unterschiede auf.

UNTERSUCHUNGSFLÄCHEN

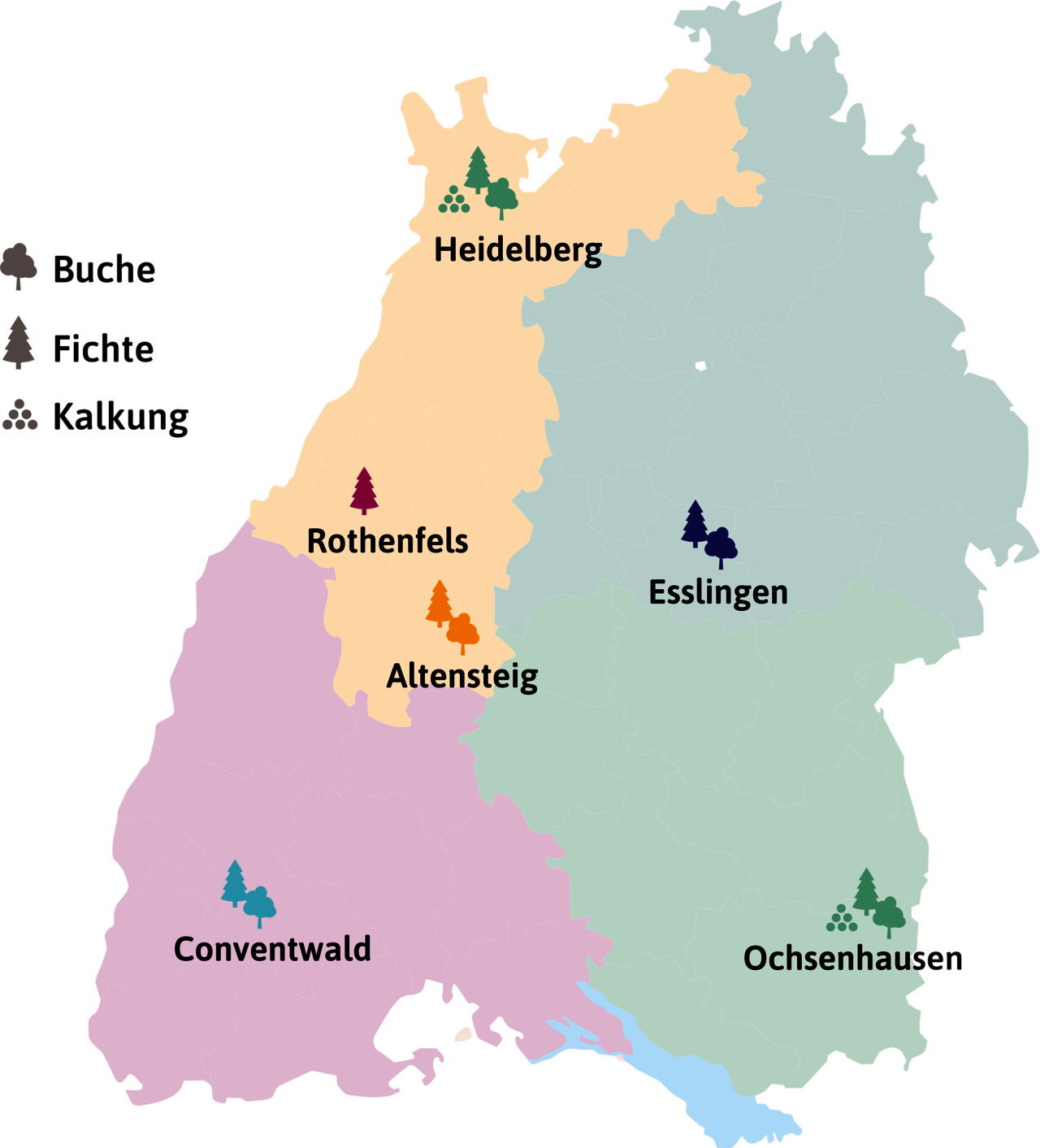

Das Bodengasmonitoring und damit auch die Untersuchung der Methanabnahme in Baden-Württemberg findet auf 13 Flächen an sechs Standorten des intensiven forstlichen Umweltmonitorings Level II.

B612

B612Standorte des Bodengasmonitoring in Baden-Württemberg.

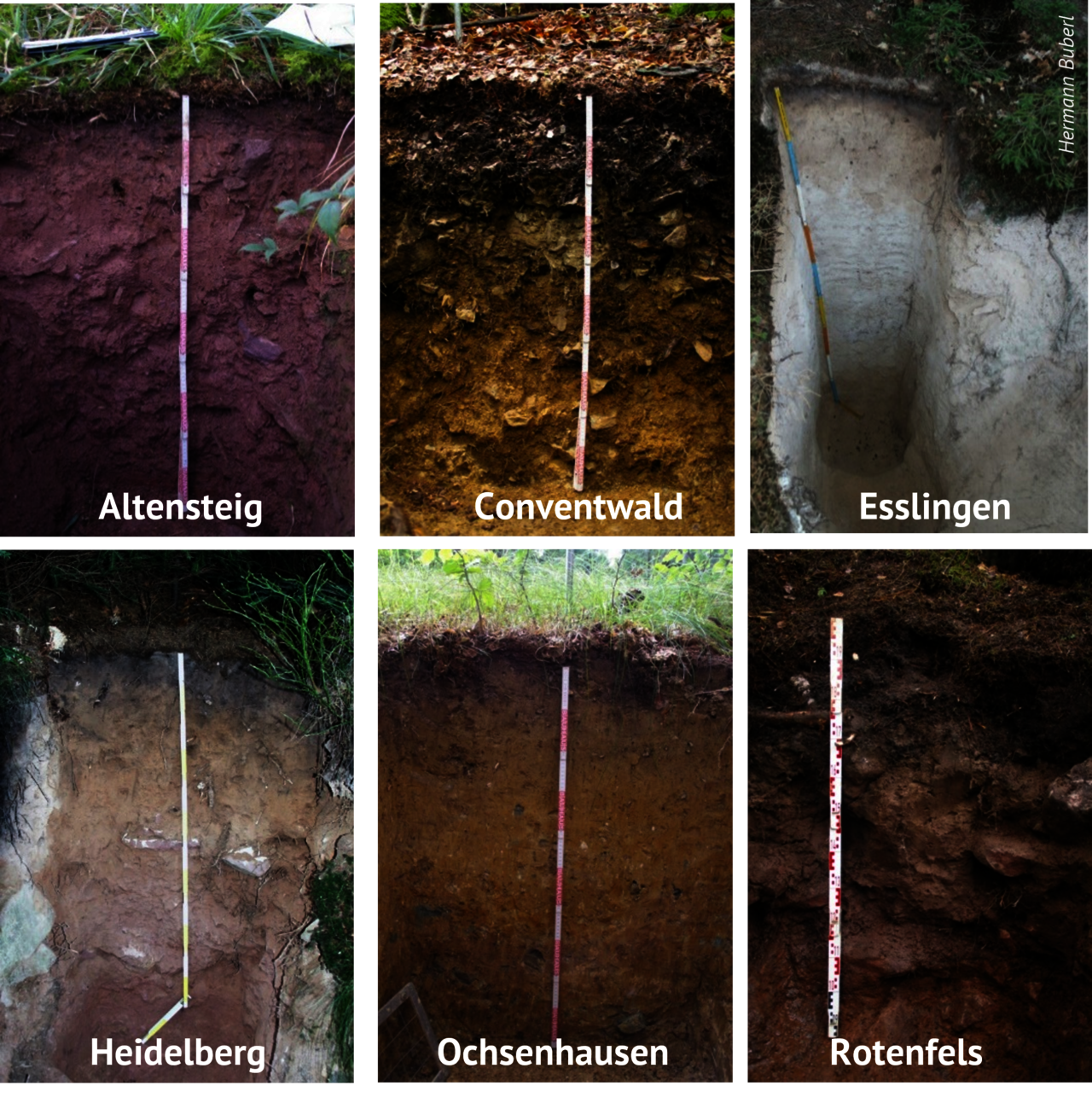

Während im Fichtenbestand bereits seit 1998 die Bodenluft beprobt wird, kamen 2010 auch Messflächen in benachbarten Buchenbeständen hinzu, welche die Untersuchung des Baumarteneinflusses ermöglichen. An zwei Standorten gibt es zusätzliche langjährige Messreihen aus Kalkungsversuchen. Die Bodenart beschränkt sich auf vorrangig sandig-schluffige Böden, jedoch mit einem breiten Spektrum im Skelettgehalt.

Hermann Buberl

Hermann BuberlDie unterschiedlichen Höhenstufen bewirken außerdem große Unterschiede in der Jahresniederschlagssumme und der Jahresmitteltemperatur. Zudem werden die Bestände unterschiedlich bewirtschaftet. Neben reinen Wirtschaftswäldern, erfolgen auch Messungen im Bannwald. Auf einigen Versuchsflächen kam es bedingt durch die Trockenheit der letzten Jahre und Borkenkäferbefall zur Entnahme von Bäumen, weshalb einige Flächen eine starke Auflichtung erfahren haben.

MESSMETHODIK

B612

B612

Die FVA Freiburg setzt zur Messung der Methanabnahme in Waldböden auf die für das langzeitliche Monitoring gut geeigneten Passivgassammler, in denen aus verschiedenen Bodenschichten und mit Messwiederholungen Bodenluft gesammelt und analysiert wird, wodurch mindestens im 4-wöchigen Intervall die Zusammensetzung der Waldbodenluft bekannt ist. Dieses Messverfahren liefert Einblicke in die Treibhausgasflüsse verschiedener Bodenschichten und ermöglicht die Messung des Methanabbaus über viele Jahrzehnte, ohne dabei den Waldboden zu stark zu beeinflussen. Eine Herausforderung: Zur Bestimmung der absoluten Höhe der Methanflüsse sind Kammermessungen zur Kalibrierung notwendig.

Diese zusätzlichen Kammermessungen wurden im SaMS-Projekt in den Jahren 2021 und 2022 auf allen Flächen bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen durchgeführt. Dabei wird eine Haube auf den Boden aufgesetzt, und die Veränderung der Gaskonzentrationen über einige Minuten gemessen. Die Menge des von den Mikroben im darunterliegenden Waldboden abgebauten Methans, ist damit als Konzentrationsabfall in der Messhaube direkt messbar.

Vorteile der der Kombination von Kammermessungen und Passivsammlern:

- Passivsammler eignen sich einmal installiert sehr gut für das langzeitliche Monitoring (energie-, kosten, und personalextensiv).

- Es erfolgt nur eine minimale Störung des Bodens und des Messstandortes.

- Einzelne parallele Kammermessungen bei verschiedenen klimatischen Bedingungen ermöglichen eine Validierung/ Kalibrierung.

- Erhalt von einheitlichen und langzeitlichen Messreihen der Methankonsumption in Böden

FVA BW/Gartiser

FVA BW/GartiserFür die Kombination beider Messmethoden wurde im Rahmen des Projekts ein Bodengastransportmodell entwickelt. Als erster Schritt wird hierbei der diffusiveGasfluss an der Bodenoberfläche invers aus den gemessenen Konzentrationsprofilen modelliert. Hierfür ist auch eine Einschätzung der Diffusivität des Bodens notwendig, also wie schnell Gase im Boden transportiert werden können. In sandigen Böden können Gas leichter transportiert werden, als in tonreichen Böden. Da insbesondere die Diffusivität schwer zu messen ist, und so eine gewisse Unsicherheit in den modellierten Bodengasflüssen besteht, erfolgt in einem zweiten Schritt die Kalibrierung des Modells mit den Kammermessungen. Verschiedene Eingangsparameter des Modells werden so lange angepasst, bis der Unterschied zwischen modelliertem und gemessenen Bodengasfluss möglichst gering ist. Weiterhin lässt sich so auch eine Unsicherheit der modellierten Flüsse abschätzen. Um das Modell möglichst reproduzierbar zu machen und zum Wissenstransfer beizutragen, haben wir die erstellten Programme im quelloffenen R‑Paket ConFluxPro kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Das Ergebnis sind kalibrierte, langjährige Messreihen der Methankonsumption für alle Standorte. Diese vereinen die Vorteile beider Messmethoden und ermöglichen so eine Quantifizierung der Methansenkenleistung unserer Waldböden, deren langzeitliche Entwicklung in den vergangenen Jahren und eine Analyse der wichtigsten Einflussfaktoren.

FVA BW/Lang

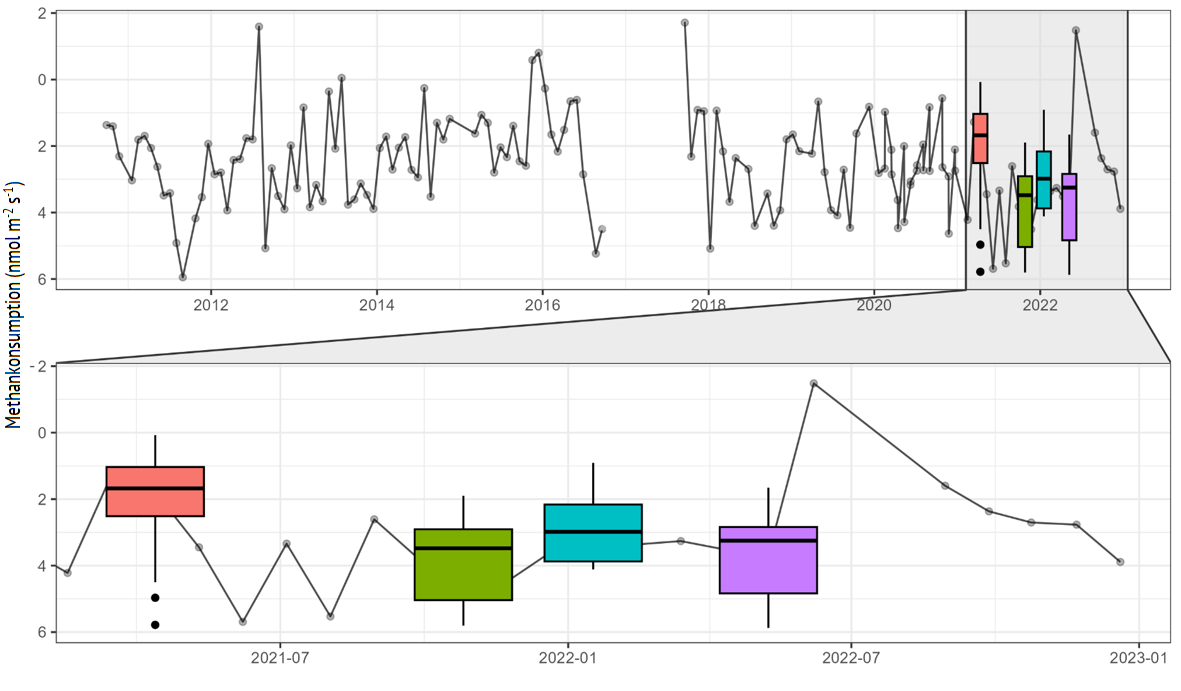

FVA BW/LangVergleich der langjährigen Messreihen des Methanabbaus der Passivsammler (Linie) mit aktuell im Projekt durchgeführten Kammermessungen (Boxplots am Standort Conventwald Buche). Die Farben symbolisieren unterschiedliche Messtage. Nach der Validierung der Langzeitmessreihe liegen die Methanflüsse der Kammern und Passivsammler übereinander. Der Fehler zwischen den beiden Methoden ist minimal.

- Die Kombination von Bodengasmessungen mit Kammermessungen ermöglichte die Quantifizierung von bisher seltenen langjährigen Messreihen der Methanabnahme in Waldböden

- Das entwickelte Bodengastransportmodell ermöglicht ein besseres Verständnis der Bodenphysik und eine transparente Validierung und Fehlernanalyse

ZIELE

Im Rahmen des durch den Waldklimafond und die FNR geförderten Projektes wird ein Gastransportmodell zu entwickelt, angepasst und validiert, welches uns folgende Projektziele ermöglicht:

- Quantifizierung der CH4-Senkenfunktion: Wie viel Methan wird in baden-württembergischen Wäldern abgebaut?

- Trendanalyse: Wie entwickelt(e) sich die Methansenke Waldboden mit der Zeit und ist ein Funktionsverlust zu befürchten?

- Identifikation Einflussfaktoren: Was steuert, vor allem langfristig, den Methanabbau?

- Schließen der Datenlücke: Langzeitmessreihen messen, aufbereiten und auswerten ermöglichen wichtige Erkenntnisse zur besseren Beurteilung der globalen Methansenke.

ERSTE ERGEBNISSE

Zeitliche Veränderungen der Methansenke

Alle untersuchten Monitoringflächen in Baden-Württemberg weisen im jährlichen Mittel durchweg eine positive Methankonsumption auf, stellen also tatsächlich eine Methansenke dar.

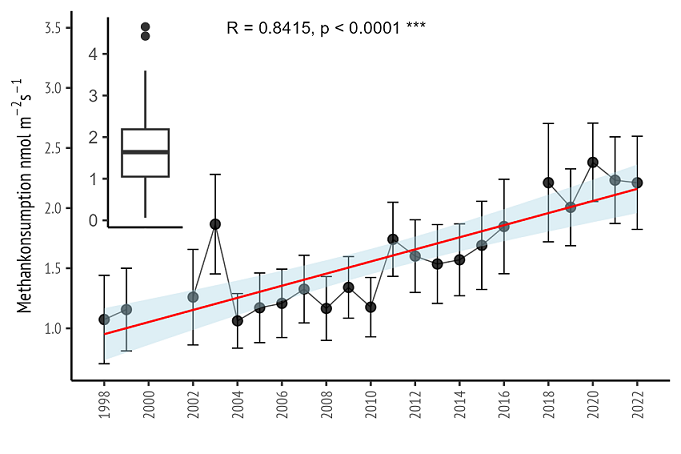

FVA BW/Lang

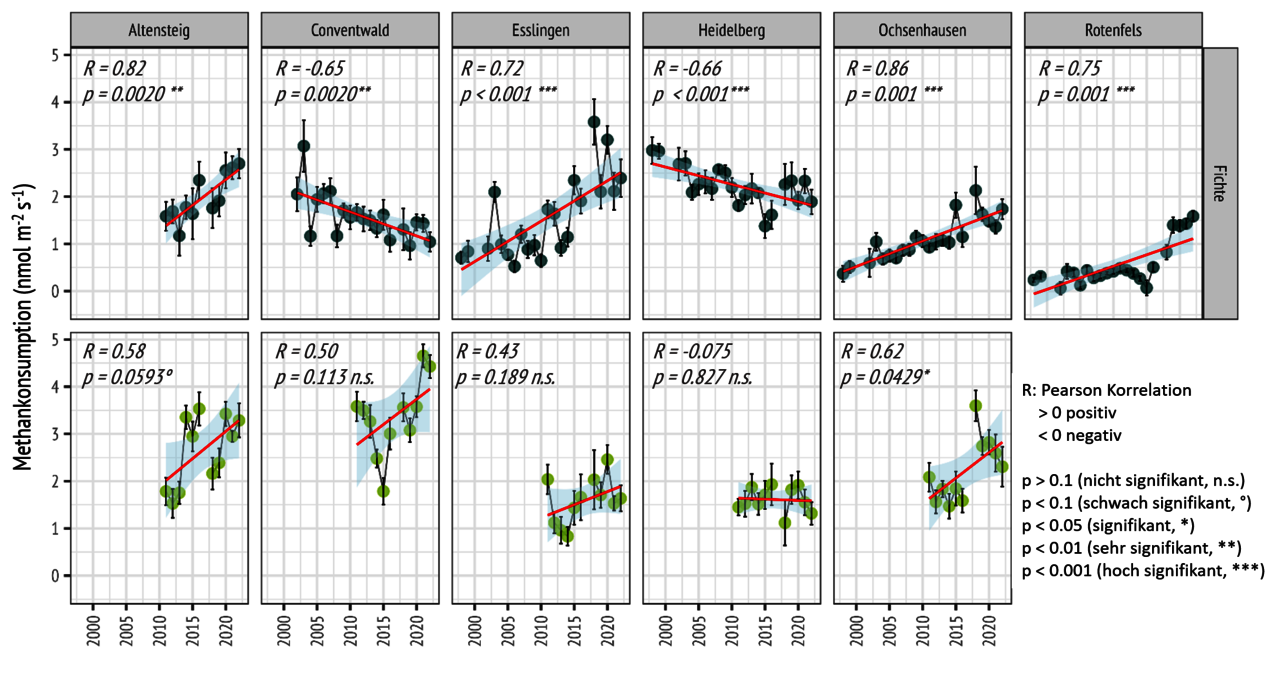

FVA BW/LangTrendanalyse der Methankonsumption auf den Langzeitmonitoringflächen der FVA-BW. Dargestellt sind die Jahresmittelwerte der Methankonsumption (±Standardfehler) und der lineare Trend. Pearson R gibt an, ob die langzeitliche Entwicklung zunehmend (positives R) oder abnehmend (negatives R) ist. Der p-Wert, ob dieser identifizierte Trend auch signifikant ist.

Der Methanabbau in den Waldböden der Fichtenbestände zeigt an allen Standorten einen signifikanten Trend mit der Zeit. Zwei der Standorte (Conventwald & Heidelberg) zeigen eine langfristige Abnahme, möglicherweise durch Auflichtung der Flächen, als Folge der Trockenjahre. An den übrigen Standorten kann eine deutliche Zunahme des Methanabbaus gemessen werden.

Die kürzeren Zeitreihen in den Buchenbeständen weisen entsprechend seltener Signifikanzen auf. Tendenziell ist in diesen Waldböden aber eher eine Zunahme der Methankonsumption zu beobachten, oder dass sich die Methansenke in den letzten 12 Jahren nicht nachweislich verändert hat. Sowohl zwischen den Jahren als auch zwischen den Versuchsflächen herrschen sehr große Schwankungen. Dennoch kann eine generelle Abnahme der Methansenke in Waldböden auf Grundlage dieser Messdaten nicht angenommen werden. Betrachtet man alle Untersuchungsflächen (n=11) gesammelt, so zeigt sich eine Zunahme der Methankonsumption in den baden-württembergischen Wäldern.

- langzeitliche Trends der Methankonsumption sind vorhanden, einzelne Standorte zeigen eine Abnahme, in der Summe überwiegt die Zunahme der Methankonsumption mit der Zeit.

- Die untersuchten Waldböden unterscheiden sich stark in der Höhe der Methansenkenleistung.

Steuergrößen der Methansenkenleistung

Während kurzfristige Einflussfaktoren auf den mikrobiellen Prozess des Methanabbaus weitestgehend bekannt sind (Bodenfeuchte und -temperatur), interessiert in der Untersuchung unserer Zeitreihen vor allem, was langfristig die Methansenkenleistung beeinflusst und woher die Unterschiede zwischen den Untersuchungsflächen stammen.

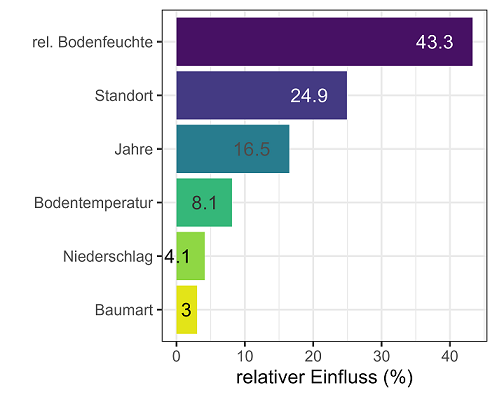

In der statistischen Analyse (Boosted Regression Tree Modell) der Einflussfaktoren auf die Jahreswerte der Methanflüsse zeigen sich unter Berücksichtigung aller erfassten Umweltparameter auf den Versuchsflächen als größter Einflussfaktor die relative Bodenfeuchte (43%). Trockene Jahre, eine im Jahr unterdurchschnittliche Bodenfeuchte, bedingt eine gute Gasdiffusion und ermöglicht einen schnellen Transport der Substrate Methan und Sauerstoff - entsprechend hoch ist dann auch der Methanabbau. Je nasser ein Jahr war, umso mehr nimmt die Methansenkenleistung ab. Der Niederschlag, der zwar nur 4 % Einfluss nimmt, aber im direkten Zusammenhang zur Bodenfeuchte steht, zeigt das gleiche Bild. Jahre mit geringen Jahresniederschlägen zeigen eine höhere Methansenkenleistung als nasse Jahre.

Zweitwichtigster Faktor ist der Standort, der 25% Einfluss nimmt auf die Jahresmittelwerte des Methanabbaus. Darunter zusammengefasst sind Unterschiede im Skelettgehalt, Bodentyp und Bodenart, den Stickstoffdepositionsmengen, der Witterung und nicht zuletzt der Bewirtschaftung des darüber wachsenden Waldes. Ein vielschichtiger und schwer zu differenzierender Parameter. Generell scheinen jedoch die Klimaparameter standörtlichen Faktoren untergeordnet zu sein. Auch die Nährstoffgehalte im Sickerwasser, scheinen den Methanabbau in unseren untersuchten Waldböden nicht zu beeinflussen.

Der zeitliche Trend hat einen Einfluss von 17%. In den letzten Jahren konnten deutlich höhere Methankonsumptionen gemessen werden als noch Anfang der 2000er Jahre, wodurch die Analyse der Einflussfaktoren die Ergebnisse der Trendanalyse bestätigt. Der Trend der Methankonsumption wird auf unseren Untersuchungsflächen begleitet von Trends in der Bodenfeuchte und im Niederschlag (abnehmend) und der Bodentemperatur (zunehmend) in den letzten 24 Jahren.

FVA BW/Lang

FVA BW/LangUntersuchung langfristiger Einflussfaktoren auf die Jahresmittelwerte der Methankonsumption in allen untersuchten Waldböden.

FVA BW/Lang

FVA BW/LangBeim Vergleich der parallel gemessenen Methanflüsse in Buchen- und Fichtenbeständen an 5 Standorten ab 2010 zeigte sich eine signifikant höhere Methanabnahme in Buchenbeständen als in Waldböden der benachbarten Fichtenbestände.

Der Einfluss der Baumart auf die Jahresmittelwerte der Methankonsumption ist vernachlässigbar (3%). Beim direkten Vergleich der jährlichen Methansenkenleistung in Buchen- und Fichtenbeständen zeigen sich dennoch signifikant höhere Methanabbauraten in den Waldböden der Buchenflächen. Fichtenstreu enthält Monoterpene, welche sich negativ auf die mikrobielle Aktivität auswirken, wodurch neben der Methankonsumption auch der Streuabbau reduziert ist. Induziert durch die beginnende Auflichtung der Bestände als Folge der Trockenheit und Borkenkäferkalamitäten, entwickeln sich immer mehr unserer untersuchten Waldbestände zu Mischbeständen. Damit sollte auch der Baumarteneffekt verwischen. Entscheidender ist ohnehin die Streuqualität und wie leicht diese abbaubar ist. Der untersuchte Baumarteneffekt ist daher nur ein Effekt der vorherrschenden Humusformen auf den untersuchten Waldböden.

Ausstehend ist noch die Bildung von standörtlichen Mittelwerten, mit denen dann auch bodenchemische Parameter oder Bewirtschaftungsunterschiede in den Wäldern untersucht werden können. Es ist daher noch abzuwarten, wie sich der bisher noch recht undurchsichtige standörtliche Einfluss weiter auffächern lässt.

- Beim Vergleich der Jahresmittelwerte zeigen sich bisher als größte langzeitliche Einflussfaktoren der die Bodenfeuchte (43%) gefolgt vom Standort (25%) und der zeitliche Trend (17%).

- Nasse Jahre weisen geringere Methanabbauraten auf, als Trockenjahre

- Der langzeitliche Trend deckt sich mit Klimahistorie und Strukturwandel in den Wäldern – Zunahme seit 2015 mit dem Beginn der Trockenjahre, Abnahme bzw. Stagnation durch Störungen im Wald ab 2019.

- Nährstoffgehalte scheinen die Jahresmittelwerte des Methanabbaus kaum zu beeinflussen. Auch Klimaparameter scheinen standörtlichen Faktoren untergeordnet zu sein.

- In Buchenbeständen herrscht höhere Methankonsumption vor als in Fichtenbestände

- Der Einflussfaktor Standort ist komplex und noch nicht vollständig untersucht.

WEITERE INFORMATIONEN

VERÖFFENTLICHUNGEN

FVA-Kolloquium vom 07.12.2023

Waldböden als Methansenke – Bakterien als Schlüssel zum Klimaschutz

Verena Lang

PROJEKTLAUFZEIT

15.03.2021 – 30.09.2024

PROJEKTLEITUNG

Dr. Peter Hartmann

Prof. Dr. Martin Maier (0551 3928257, martin.maier@uni-goettingen.de)

KOOPERATIONEN

PROJEKTTRÄGER

Das Projekt wird finanziert über den Waldklimafond (WKF) und die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) gemeinsam verwaltet vom Bundesministerium für Umwelt (BMU) und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) – Förderkennzeichen 2218WK58X4.